(A grandeza de D. José do Patrocínio Dias. Perfil do Padre-Soldado. A suprema auréola.)

Perfil do Padre-Soldado

O perfil de D. José do Patrocínio é mais de dentro do que de fora. É mais ontológico do que formal, nos seus modos de estar no mundo e no seu relacionamento com os outros. Indo para a guerra, não foi para derrotar inimigos, nem discriminar vencidos e vencedores. Foi para atender, nas primeiras linhas de fogo ou na rectaguarda dos batalhões mobilizados, sob a poeira ardente das refregas ou na lama das trincheiras, às urgências espirituais e morais dos nossos irmãos em armas que, no cumprimento dos códigos militares, se sujeitavam ao risco de morrerem sem um murmúrio de perdão e de esperança.

O embate dos primeiros sacrifícios experimentou-o nos obstáculos de uma burocracia glacialmente sectária, que se opunha aos seu projectos, no ambiente espessamente laicista e insensatamente demagógico em que se promulgaram as leis de inspiração maçónica, a seguir à Revolução de 1910. Foi preciso insistir e teimar, para partir, sem ordenado e sem liberdade de acção, para a aventura sacerdotal que o empolgava, sem olhar a incompreensões e vexames.

Como o docemente gigantesco D. António Barroso, Bispo do Porto, de duas coisas não havia de morrer: nem de parto nem de medo.

Pedia exclusivamente que o deixassem acorrer aonde sabia que havia agonizantes a implorar a cruz de uma absolvição, feridos esfarrapados e sangrando, queimados de pólvora e de sede, entre renques de arame farpado e relâmpagos de inferno. O resto era com Deus, a cuja providência se entregava.

À estranheza do então Ministro da Guerra, que não entendia a pureza e a beleza da sua resolução, respondeu desassombrado:

“No momento em que os meus colegas franceses e belgas, ao prestarem os seus socorros espirituais aos pobres serranos, que os não entendem, se admiram de não haver em Portugal padres que queiram expor com eles a vida por amor de Deus, parece-me que não sou impertinente em querer partir, mas cruel o senhor Ministro em nos deixar ficar!”.

Nada o deteve. Foi. E foi quando a Inglaterra de maioria protestante já há muito havia montado um serviço religioso para cada religião; quando a França já dispunha de religiosas e capelães em todos os hospitais; quando a Alemanha concedia as insígnias de General ao seu capelão-chefe, e o fazia acompanhar por escolta de honra; quando a Itália, inimiga do Vaticano, lhe pedia um bispo para chefe dos seus capelães.

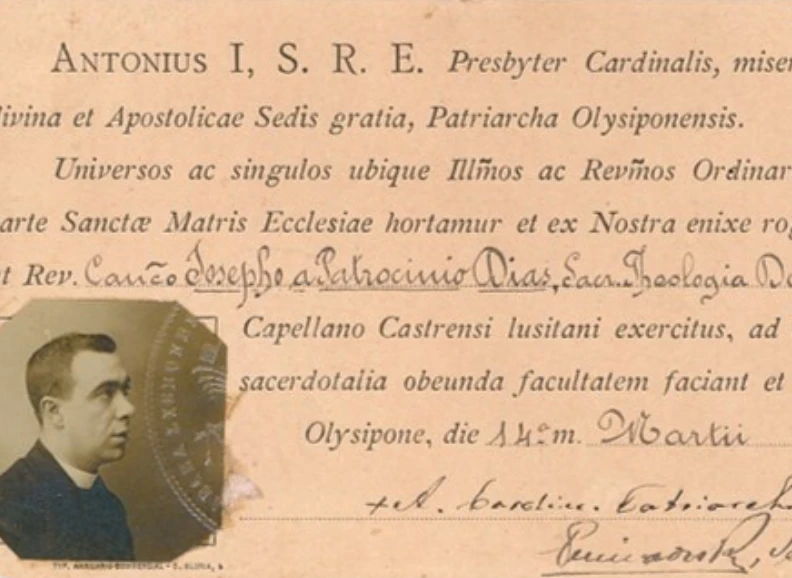

Embarcava D. José no navio Pedro Nunes em 14 de Março de 1917, no mesmo dia em que o Patriarca de Lisboa, Cardeal Mendes Belo, o nomeava chefe dos capelães militares portugueses, por nele concorrerem “os predicados e dotes necessários para o bom desempenho das funções inerentes àquele cargo”.

Assumiu o cónego dr. José do Patrocínio as suas responsabilidades com edificante humildade, como quem apertasse na cabeça uma coroa de espinhos.

Mas tão profunda como a sua humildade era a sua vontade de ocupar o posto que lhe era superiormente confiado.

Na serenidade de um lar modelo, nas aulas do Colégio de São Fiel, nos estudos universitários de Teologia em Coimbra, na escola admirável do C.A.D.C., de que fora um dos fundadores, no magistério do Seminário da Guarda, na oratória sagrada e no jornalismo católico encontrara os ambientes mais propícios à formação do seu carácter pugnaguaz comunicativo, que não desistia a meio de nenhuma empresa, como mandatário do bem comum, sabendo sempre o que queria para realizar o que sonhava, tudo arriscando, ao dar-se inteiramente àquele ideal que o General Clement-Grandcourt resumia na fórmula: “o verdadeiro chefe, civil ou militar, espiritual ou temporal, sabe fazer o possível com o impossível”.

D. José do Patrocínio não olhava os problemas a decidir com olhos românticos de visionário, mas com o realismo dos fortes que são suaves, certo do que Serieux dizia a propósito de Foch: “Um chefe nunca se engana por excesso de bondade”.